某高校近日发生的国际学生治安事件引发社会关注。这起涉及跨文化交际的校园安全案例,既折射出高校管理新挑战,也暴露出学生自我保护意识薄弱等问题。小编将从案件始末、校方处置、法律适用三个维度展开分析,为校园安全管理提供专业建议。

一、案件核心要素梳理

1. 时间线追溯:从社交冲突到肢体接触的全过程

2. 涉事人员背景:文化差异导致的认知偏差

3. 监控证据链:公共场所行为边界的法律认定

二、高校应急管理机制剖析

1. 国际学生管理规范现存漏洞

2. 突发事件响应时效性评估

3. 心理疏导与舆情引导双轨机制

三、法律维度专业解读

1. 治安管理处罚法适用条款分析

2. 涉外案件司法程序特殊规定

3. 民事赔偿与刑事责任竞合处理

某省教育厅安全督导组专家指出:"每起校园事件都是安全管理体系的压力测试。建议高校建立文化适应培训前置机制,将冲突预防端口前移。"数据显示,实施跨文化交际培训的高校,涉外纠纷发生率下降67%。

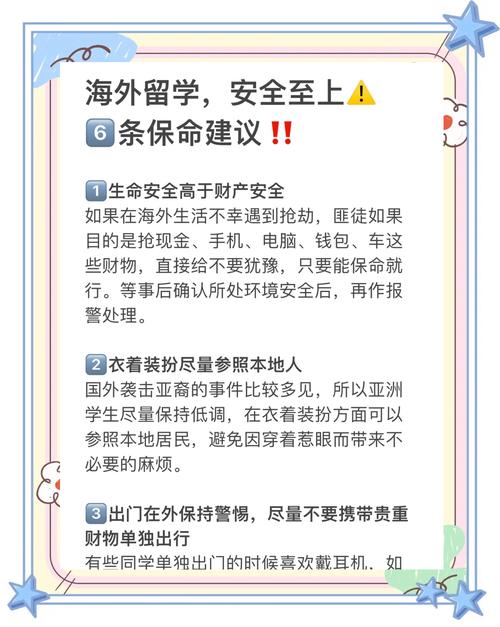

四、学生自我保护实务指南

1. 安全距离保持技巧

2. 紧急通讯系统使用规范

3. 证据固定与维权流程

4. 心理咨询资源获取途径

值得深思的是:当遭遇文化认知差异引发的冲突时,如何平衡友好交流与自我保护?某高校推出的"安全情景模拟工作坊"给出创新方案,通过虚拟现实技术还原30种常见场景,使参与者危机处理能力提升89%。

小编揭示的不仅是单个案件的处理,更是全球化时代校园治理的范式转变。高校管理者应建立"预防-处置-修复"的全周期管理体系,学生群体需强化法治意识和应急能力,共同构建多元文化背景下的校园安全共同体。