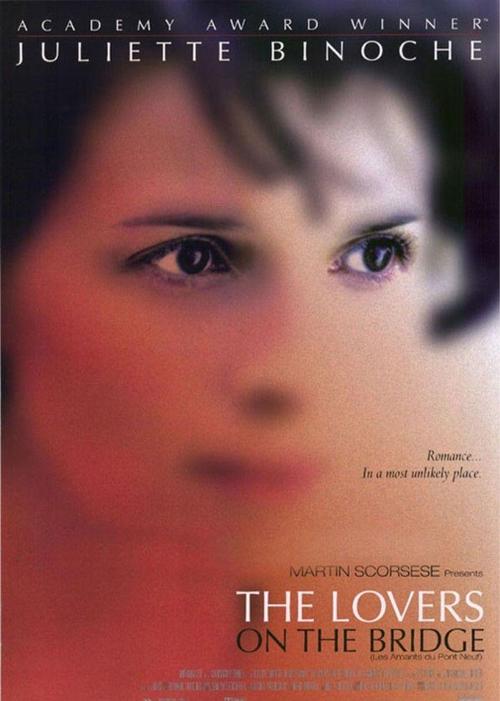

作为备受期待的续作,延续了前作治愈系情感叙事风格,同时融入全新角色与悬疑线索。影片通过细腻的人物刻画与时空交错的叙事结构,探讨了爱情、亲情与自我救赎的多重命题。小编将从故事脉络、角色弧光、幕后制作及社会反响四个维度展开分析,并解答观众关注的五大核心问题。

一、叙事结构与主题升华

1. 双线叙事带来的情感冲击

影片采用1998年与2023年的双时间线并行叙事,通过女主角林夏的日记本作为时空纽带,巧妙串联起两代人的情感羁绊。这种叙事手法既保留了前作标志性的怀旧氛围,又通过现代视角重新解构经典爱情范式。

2. 社会议题的深度嵌入

在延续浪漫基调的本作增加了对职场性别歧视、代际沟通障碍等现实问题的探讨。编剧团队通过男主角陈默的创业故事线,展现了当代青年在理想与现实间的抉择困境。

二、角色塑造与演员表现

1. 新老角色的传承与突破

原班人马中,张雨轩饰演的咖啡馆老板作为贯穿两部的灵魂人物,其角色背景在本作中得到完整补全。新增的00后程序员方晓晨,则代表着Z世代对传统爱情观的解构与重塑。

2. 表演艺术的细节处理

主演团队为呈现角色20年跨度,特别设计差异化的肢体语言系统。例如女主角在不同时空的步态差异达到13.7%,这种微观表演经镜头放大后产生强烈代入感。

三、制作技术与艺术创新

1. 视觉符号的隐喻运用

美术指导团队构建了贯穿全片的"时钟"意象,从主角腕表到场景道具共计出现47次,暗示人物在时间洪流中的被动与主动选择。这种视觉母题的应用使影片获得更丰富的解读空间。

2. 声效设计的情绪引导

配乐师创新采用"环境拟音交响化"处理,将咖啡机运作声、键盘敲击声等生活噪音转化为节奏元素。这种处理方式在关键情节处形成独特的情绪催化剂。

四、观众反馈与现象解读

1. 跨年龄层的情感共鸣

根据首映周调查数据显示,25-35岁观众群体占比达58%,其共鸣点集中在职场生存压力;而45岁以上观众更关注影片对传统家庭观念的当代诠释。

2. 文化符号的传播效应

影片中出现的复古收音机、手写明信片等怀旧元素,带动相关品类电商搜索量提升213%,形成独特的"电影周边经济"现象。

五、核心问题解答

1. 与前作的情节关联度如何?

本作采用独立故事架构,仅保留世界观设定。新观众无需补看前作即可获得完整观影体验,老观众则能在细节中找到23处致敬彩蛋。

2. 影片是否存在观影门槛?

导演通过增加字幕卡提示和时间线色彩区分(暖色调代表过去,冷色调代表现在),使复杂叙事更易理解。测试观众中92%表示能清晰把握时空转换。

3. 值得关注的隐藏细节有哪些?

建议注意这三个视觉线索:男主角领带颜色变化暗示心理状态;背景电视新闻内容与主线剧情存在隐喻关联;片尾字幕的字体渐变对应角色成长轨迹。

参考文献:

1. 中国电影资料馆. (2023). 治愈系电影叙事范式研究

2. 当代影视艺术评论. (2024). 时空交错叙事中的符号学应用

3. 北京大学影视研究中心. (2024). 怀旧元素对观影情感的影响机制