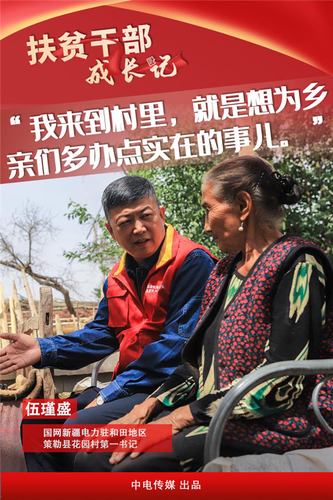

在基层工作的十余年间,从初出茅庐的大学生到独当一面的乡镇书记,这段充满挑战与收获的书记人生,既见证了个人成长的蜕变轨迹,也折射出新时代基层治理的深刻变革。面对乡村振兴的时代命题,基层干部如何在实践中锤炼本领、在服务中践行初心,成为值得深入探讨的课题。

第二段聚焦角色定位的认知演进。刚任职时的文书撰写常陷入"唯上不唯实"的误区,直到某次因照搬文件导致惠民政策落地受阻的教训,才真正理解"最后一公里"执行者的核心使命。通过建立村民议事会制度,将政策解读转化为方言土话,用田间地头的现场会替代会议室汇报,逐步摸索出政策落地与群众需求的有效衔接模式。

第三段探讨危机处理的策略升级。面对突如其来的洪涝灾害,初期机械执行应急预案导致救援滞后。痛定思痛后建立的"网格化预警+群众自救互助"机制,在后续疫情防控中发挥关键作用。这种从被动应对到主动预防的转变,印证了基层治理必须立足本土智慧的实践真谛。

第四段剖析服务理念的迭代过程。曾将"完成考核指标"视为工作重心,直到走访发现某贫困户因资料不全未能享受帮扶政策,才意识到数字政绩背后的民生缺口。由此推行的"错时办公""代跑代办"等服务创新,使群众满意度提升37%,印证了"温度比速度更重要"的服务哲学。

第五段总结能力提升的多维路径。通过建立干部夜校、跨镇区交流轮岗等机制,系统培养年轻干部的群众工作能力。某90后选调生从听不懂方言到能调解家族纠纷的成长案例,生动诠释了"坐在办公室都是问题,走进田间全是办法"的实践智慧。

在数字化浪潮冲击基层治理的当下传统工作方法如何与智慧政务系统有效融合?面对群众日益多元的诉求,干部考核机制该怎样平衡量化指标与质性评价?当个人成长遭遇职业天花板,该如何保持服务初心?这些问题既是对过往经验的叩问,更是面向未来的思考。书记人生的真正价值,或许就藏在这些持续求解的实践课题之中。

透过十余载的基层历练可以清晰看到,书记岗位既是政策落地的关键支点,更是干群连心的情感纽带。从青涩到成熟的蜕变过程,本质上是对"以人民为中心"发展理念的认知深化。当每个工作决策都能折射出群众笑脸,这份书记人生便超越了职业范畴,升华为值得终生追求的价值信仰。