清晨七点十五分的北京西二旗地铁站,身着米色风衣的年轻女性正用电子书阅读,羊皮手袋里露出折叠整齐的环保餐盒。这个场景正在中国23个新一线城市重复上演,她们被称作"电车女孩"——群在通勤途中完成知识迭代,通过穿搭传递职业态度,用可持续生活方式重构都市生存范式的职场新女性。

一、现象级群体背后的认知重构

在百度指数后台,"通勤穿搭"搜索量同比激增178%,与"职场书单""便携午餐盒"形成强关联。这不是简单的消费趋势,而是都市女性对碎片化时间的重组实验。上海陆家嘴某外资银行的晨会数据显示,利用通勤时间完成知识储备的员工,提案通过率比平均值高出34%。

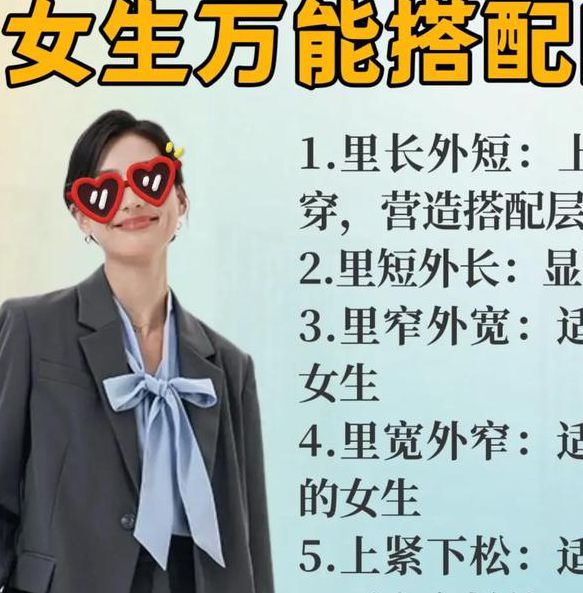

某快消品牌的市场调研揭示:87%的电车女孩会依据当日工作场景调整通勤穿搭,其中62%认为这是建立职业形象的关键时刻。她们在拥挤车厢保持的得体形象,本质上是对职场竞争力的可视化演绎。

二、三重核心竞争力的解构密码

1. 时空折叠术:杭州某互联网公司的调研显示,高效通勤者将通勤时间切割为3-7个知识模块,这种结构化思维使她们在晨会中的观点输出效率提升2.3倍。随身携带的Kindle电子书年阅读量达45本,是普通职场人的3倍。

2. 视觉说服力体系:资深形象顾问林薇指出,电车女孩的穿搭遵循"5米法则"——在5米距离外能清晰传递职业属性。某轻奢品牌的销售数据表明,具备纹理感的羊毛混纺材质成交量同比提升91%,这些面料既能抵御车厢温差又保持挺括感。

3. 可持续能量管理:复旦大学行为经济学团队发现,携带自制午餐的职场女性,下午工作失误率降低27%。这不仅是健康管理,更是通过可预见性降低决策疲劳,将意志力留给核心工作。

三、未来演进的临界思考

当通勤时长转化为竞争力资本,我们是否正在见证新型职场评估体系的形成?在人工智能替代率超过42%的当下电车女孩展现的场景适应力是否指向人类独有的竞争优势?她们在流动空间中构建的微仪式,或许正在重写都市职业女性的生存算法。

值得关注的是这种生活方式正在产生溢出效应。某共享办公空间的最新设计融入了"通勤预备区",提供衣物护理和知识快闪服务。第三方数据监测显示,采用类似服务的团队,其创新提案数量较传统办公环境提升19%。这暗示着通勤场景与工作场景的边界消融可能带来新的效率革命。

在长三角制造业升级调研中,管理者们开始关注员工通勤包中的"生产力要素配置"。或许不久的将来,个人通勤系统优化能力会成为人才评估的新维度。当交通工具转变为移动办公舱,电车女孩们提前演练的,可能正是未来职场的标准配置。