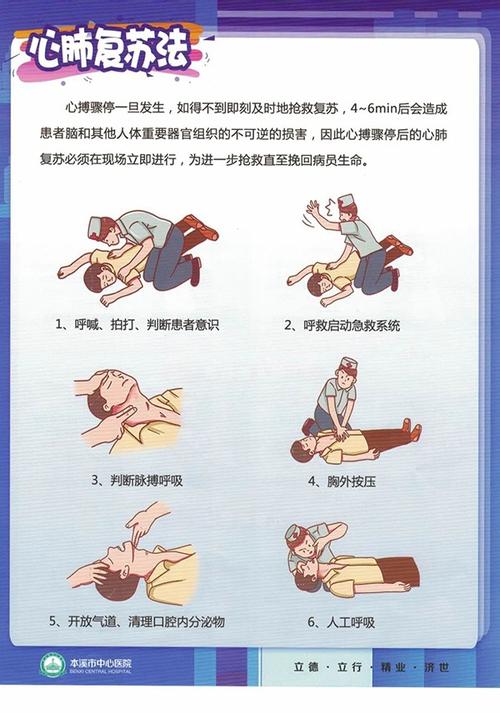

2023年北京马拉松赛道上,参赛者王先生突发心脏骤停,现场观众运用AED除颤仪配合心肺复苏,成功抢回黄金4分钟。这个真实案例印证了著名急诊医学专家李教授的观点:"生死时刻的处置能力,直接决定80%以上急症患者的最终结局。"在意外与疾病面前,每个人都是生命的第一守护者。

一、生死时刻的黄金处置法则

1. 识别危机信号:突发性胸痛伴随左臂放射痛、突发失语伴单侧肢体无力、高空坠落后的反常呼吸,这些典型症状组合出现时,需立即启动应急响应。去年深圳某写字楼内,正是前台文员准确识别出客户的面部不对称和言语含糊,为脑卒中患者争取到关键救治时间。

2. 环境安全评估:2019年重庆某隧道车祸现场,热心市民在施救前快速完成"看-听-闻"三步骤:观察有无漏油、倾听异响、嗅闻异常气味,确保施救环境安全。这个标准流程后来被收录进。

3. 专业求助衔接:拨打120时需遵循"地点-事件-人数-状况"四要素报告法。上海急救中心数据显示,规范报警能使救护车到达时间平均缩短3分17秒。建议提前在手机通讯录设置医疗紧急联系人,并保存附近三甲医院急诊科电话。

二、必须掌握的5项救命技能

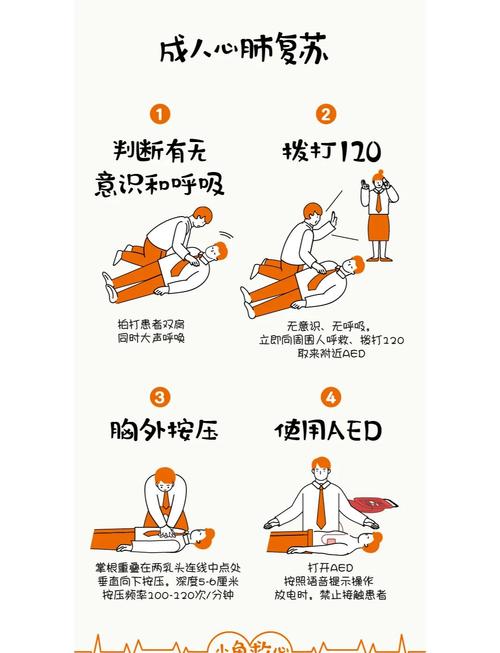

1. 心肺复苏标准化流程:新版指南强调按压深度5-6厘米,频率100-120次/分钟。使用"小苹果"歌曲节奏辅助按压的方法,在杭州某社区推广后,居民操作合格率提升47%。

2. 海姆立克急救法创新应用:针对孕妇和肥胖者,可采用胸部冲击法。广州某幼儿园教师改良的"剪刀石头布"定位法,使家长掌握率从32%提升至89%。

3. 创伤止血技术进阶:加压包扎结合肢体抬高,能减少40%的失血量。军用止血带的民用改良版,已在国内多个城市公共场所配备。

4. 烧烫伤处置误区破解:"冲-脱-泡-盖-送"五字诀中,冷水冲洗需持续15-20分钟。某网红分享的"冰敷急救法"导致伤情加重案例,警示我们必须遵循科学处置原则。

5. 特殊场景应对策略:电梯困人时保持"背靠轿厢、屈膝缓冲"姿势,溺水救援遵循"叫-叫-伸-抛"原则。这些经过验证的方法,在厦门金砖会议安保培训中取得显著成效。

三、生死时刻的心理建设

急救专家张主任的"STOP"法则:Stop(停止恐慌)、Think(理清步骤)、Observe(观察环境)、Proceed(有序处置)。北京某银行劫持事件中,柜员运用该法则成功完成自救。定期参加模拟演练可使应激反应时间缩短60%,建议每季度进行家庭应急演练。

常见问题解答:

Q:非专业人员施救导致二次伤害是否需担责?

A:根据184条,善意施救者受法律保护。但需注意施救不能超出自身能力范围。

Q:急救技能证书有效期是多久?

A:国际认证通常2年有效,建议每年参加复训。最新研究表明,每6个月复习技能可保持90%以上的操作准确率。

生死时刻的应对能力,是现代公民的核心素养之一。从配备家庭急救包到学习应急知识,每个准备都在为生命增加保险系数。正如急诊科医生常说:"我们抢救的不仅是某个瞬间,更是无数个未来的可能。"