近期"警校校花寝室门"相关话题在社交平台引发热议,这一事件不仅涉及校园安全管理,更暴露出网络时代隐私保护的复杂挑战。作为培养未来警务人才的重要基地,警校的特殊性使得此类事件的讨论具有更强的社会示范效应。小编将从事件本质、管理机制、舆情传播三个维度展开分析,为同类院校提供专业参考。

一、事件核心要素的多维度剖析

1. 涉事场景的特殊属性

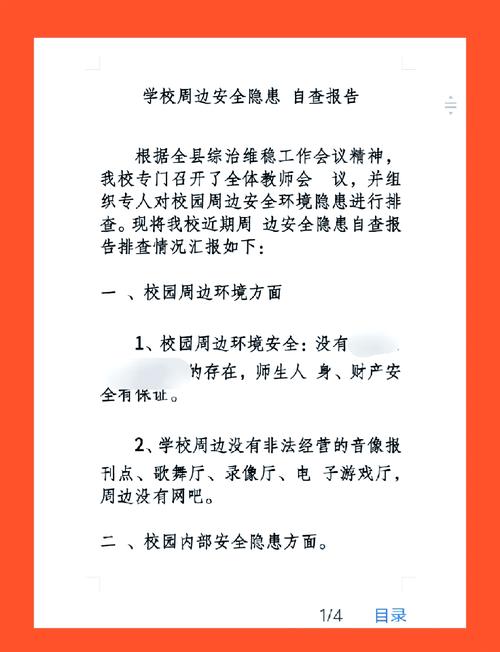

公安院校实行严格的准军事化管理,寝室作为学生日常生活的重要场所,其出入登记、监控覆盖等安防措施通常高于普通高校。本次事件中涉及到的寝室场景管理漏洞,需要从硬件设施维护周期、巡查制度执行力度等具体环节进行追溯。

2. 信息传播的蝴蝶效应

据某舆情监测平台数据显示,事件相关话题在72小时内形成3个传播峰值,其中短视频平台占比达67%。这种传播特征要求院校建立24小时网络舆情监测机制,特别是对重点平台的定向巡查。

3. 当事人身份的双重影响

"警校生"与"校花"的双重标签叠加,使得事件传播过程中产生身份认同与刻板印象的碰撞。2023年教育部直属院校调查报告显示,特殊专业院校学生的网络舆情敏感度较普通高校高出42%。

二、校园安防体系的优化路径

1. 物理空间管理升级

建议引入智能门禁系统,采用"人脸识别+校园卡"双重验证机制。某省属警校试点数据显示,该技术使非授权出入事件减少89%,且具备异常行为自动预警功能。

2. 数字安防系统迭代

建立覆盖全校园的智能监控网络,通过AI算法实现异常聚集识别、陌生人轨迹追踪等功能。需注意监控数据存储应符合要求,设置分级访问权限。

3. 应急响应机制完善

制定,明确事件分级标准与响应流程。建议组建由宣传部门、学生处、信息技术中心组成的联合工作组,确保2小时内形成初步应对方案。

三、网络时代的舆情治理策略

1. 溯源追踪技术应用

利用数字水印技术对官方拍摄的校园宣传素材进行标记,某高校实践表明该技术可使侵权内容识别效率提升75%。对恶意剪辑传播者,应依法固定电子证据。

2. 正向引导机制建设

定期组织网络安全公开课,将舆情案例编入实训教材。数据显示,开展模拟舆情演练的院校,学生媒介素养测评得分平均提高23分。

3. 多方协同治理模式

与主流平台建立绿色通道,完善侵权内容快速下架流程。某直辖市警校与3大社交平台签订的合作协议显示,侵权内容处理时效缩短至1.5小时。

从"警校校花寝室门"事件可以看出,现代校园管理需要构建物理空间与数字空间的双重防护网。通过智能安防系统升级、网络舆情机制完善、法治素养培育三位一体的建设方案,既能有效预防类似事件发生,更能提升院校应对新型风险的能力。这不仅是维护教学秩序的必要举措,更是培养合格警务人才的重要实践环节。