昼夜更替的12小时周期是自然界最基础且规律的现象之一。它不仅影响着地球上的生物活动,还在无形中塑造了我们日常生活的节奏。科学家们通过多年的研究,逐步揭示了这一自然规律背后的秘密。通过天体的运动、地球的自转以及太阳的照射角度,我们终于理解了昼夜更替为何总是如此精准且恒定。

地球的自转是昼夜更替的直接原因。地球围绕着自身轴线旋转,一圈大约需要24小时。当地球的某一半面对太阳时,光线照射使该地区进入白昼。而另一半由于背离太阳的照射,处于黑夜中。这一过程不断循环,形成了日夜交替。地球自转的速度非常均匀,这也是我们看到昼夜交替如此规律的根本原因。

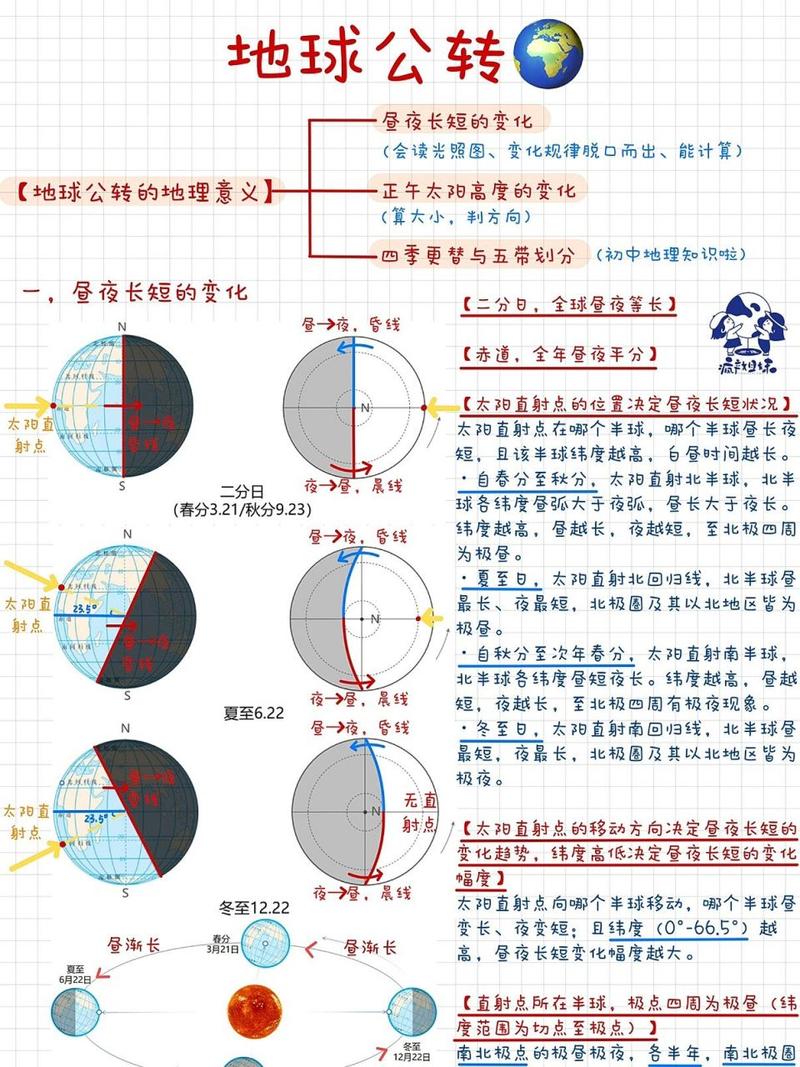

地球自转的速度是恒定的,但地球并不是一个完美的球体。它的轴线是倾斜的,这个倾斜角度大约为23.5度。正是这个倾斜,导致了地球各个地区收到太阳光的角度不同。白昼和黑夜的长短会随着季节的变化而变化。例如夏季时,北半球倾向太阳,白昼时间较长,而冬季则白昼时间缩短,黑夜则变长。

有趣的是,尽管我们所感知的昼夜有时是“12小时”,这只是一个大致的估算。地球自转的实际时间并不是严格分为12小时白昼和12小时黑夜。地球的自转周期大约为23小时56分钟,这意味着一天的长度稍短于24小时。为了使时间保持同步,世界各地采取了夏令时和标准时等制度,以确保昼夜的周期性与我们的日常活动更好地契合。

科学家也注意到,地球的轨道是一个椭圆形的轨道,这意味着地球离太阳的距离在一年的不同时间会有所不同。地球最靠近太阳的时刻发生在每年的1月初,这时叫做“近日点”。而最远离太阳的时刻则发生在7月初,叫做“远日点”。尽管地球离太阳的距离在变化,但由于自转轴的倾斜,太阳的照射角度依然是导致四季变化的关键因素。

地球上的许多生命体也逐渐适应了昼夜更替的节奏。人类、动植物的生物钟都与昼夜周期紧密相关。大多数动物都在白天活动,晚上休息。而人类也在夜晚进入睡眠状态,白天则充满活力。植物则通过光合作用在白天进行能量合成,夜间则转为呼吸作用。所有这些现象,都表明了生物与地球的昼夜节奏之间有着深刻的联系。

科学家们还发现,地球的昼夜更替不仅影响了地球的自然环境,也对气候、天气等现象有着直接影响。白昼时,太阳的辐射让地面温度升高,气流上升,形成低气压区,而晚上气温下降,气流下降,形成高气压区。这样的气压变化会直接影响到风的方向和强度。昼夜变化还会影响大气层的对流活动、云的形成以及降水的分布。

随着科技的发展,科学家可以更精确地测量地球的自转和昼夜变化规律,甚至通过遥感技术观察到全球范围内的昼夜变化。这些研究不仅帮助我们更好地理解地球的自然规律,还为气候变化研究、环境保护等提供了宝贵的数据支持。

昼夜更替的12小时周期,背后隐藏的是地球自转、轴倾角、太阳辐射等自然现象的共同作用。科学家通过不断探索,揭开了这一自然规律的奥秘。我们每个人的生活,实际上都与这个古老且精准的节奏密不可分。理解这一节奏,不仅能够帮助我们更好地适应自然环境,也能为科学研究带来更多新的思路。